Комментарии 18

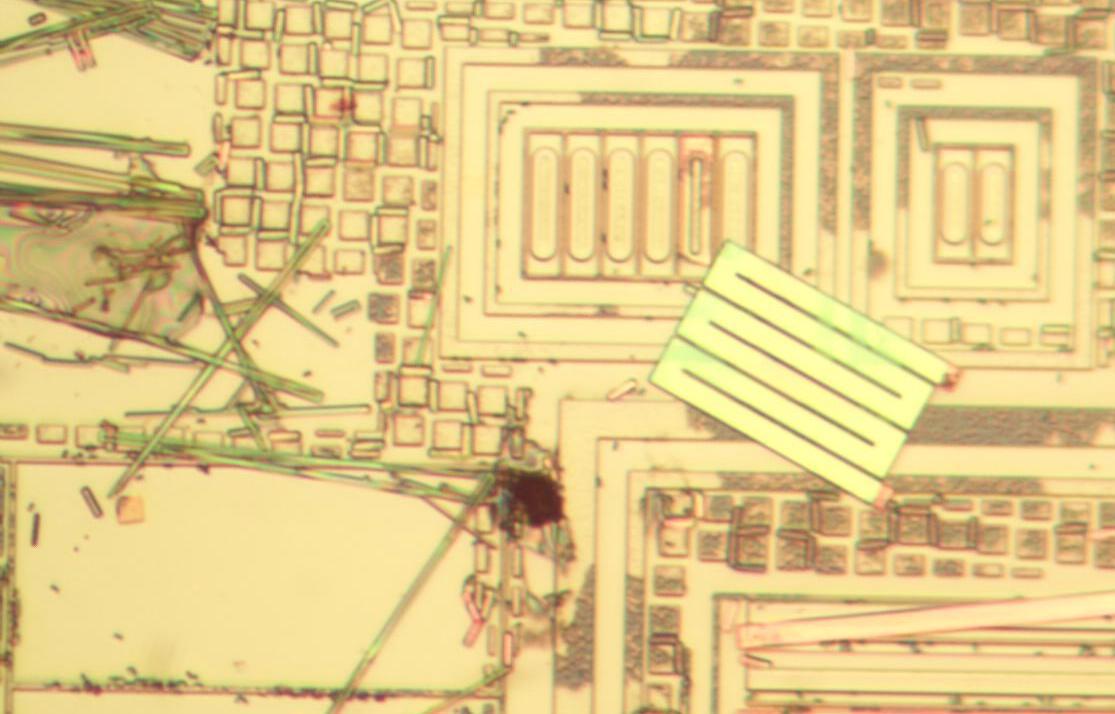

Вспомнилось: Вскрываем чип гальванической развязки с крохотным трансформатором внутри - как пример многообразия всего того, что можно упаковать в корпус микросхемы.

Гальваническую развязку мне приходилось проектировать тоже. Интегральные индуктивности - страшные звери, их все стараются избегать или выносить куда-то наружу. У них очень плохие параметры и огромные размеры, поэтому их только в СВЧ и собственно в гальванической развязке активно применяют. И когда катушки на чипе есть, их обычно невооруженным взглядом видно, такие они огромные.

Еще по вашей ссылке есть прекрасная картинка, когда у Кена в процессе травления целиковый поликремниевый резистор просто отвалился от чипа. Эта змейка - типичная форма, когда хочется сэкономить чуть-чуть площади за счет того, что полоски соединены прямо материалом резистора, а не металлом. Но точно считать сопротивление U-образных секций не всегда приятно, особенно когда они сильно скругляются литографией и травлением.

И, разумеется, если в вашем процессе доступны резисторы с температурным коэффициентом разного знака, очень часто имеет смысл собрать из них франкенштейна с околонулевым ТКС.

Наверное стоит добавить как комментарий, что разнотипные резисторы в таком Франкенштейне могут совершенно законно поплыть на свои 20% в любую сторону, в том числе и в противоположные

С одной стороны да, а с другой - если это поликремниевые резисторы с разным легированием, собранные в хороший массив, то часть погрешностей, связанных с литографией и травлением, все же будет скоррелированной.

Параллельное соединение приборов с погрешностью практически всегда приводит к уменьшению их суммарной погрешности.

Для этого и делают массивы, да. При этом обычно предполагается, что погрешности независимы друг от друга, и благоприятный эффект получается за счёт усреднения.

А тут речь, наоборот, в том, чтобы сохранить погрешности скорректированными и за счёт этого сохранить зависящий от соотношения сопротивлений температурный коэффициент. Это все, разумеется, надо делать тоже в массиве элементов, но все же речь о другом эффекте. Если положить рядом два массива, один из поликремниевых резисторов, а второй из диффузионных, результат будет хуже, чем если и те, и другие резисторы поликремниевые.

Вот бы нам в универе так микру́ преподавали!

Спасибо, с огромным удовольствием прочитал!

Спасибо! Мне приходилось читать гостевые лекции в Alma Mater, и в принципе у нас там всегда был интерес к сотрудничеству с работающими в индустрии выпускниками. Может быть, у вас тоже можно что-то подобное организовать, если подергать преподавателей.

А ещё для тех, кому нужно больше и интереснее, есть Ютуб.

По цифровому дизайну могу очень порекомендовать канал профессора Адама Темана из университета Бар-Илав.

У него там несколько курсов, по цифровому дизайну для начинающих и продолжающих, по маршруту RTL-to-GDS, по системному уровню SoC (железо + ОС), по особенностям современных техпроцессов, и т.д.

А по аналоговому - в сети есть, например, записи живых лекций Разави, 90 штук.

Конкретно про интегральные резисторы хорошая лекция от Elad Alon (в тот момент из UC Berkeley):

Для того, чтобы делать подстройку быстрее и дешевле, чем лазером, применяют разные варианты энергонезависимой памяти, которую можно прошить нужным значением на производстве и не напрягать пользователя.

Это и есть современное решение проблемы интегральных резисторов. Ну как "современное", уже более как 20 лет это основной способ добиться требуемых параметров ИС.

Совершенно не всегда решение именно такое. Существует множество процессов без NVM/OTP, существует желание менеджмента сэкономить на OTP или на стоимости прошивки при производстве. Я бы даже сказал, что для большинства небольших дешевых чипов подстройка с OTP неприемлемо дорогая. А еще есть, например, не упомянутая в статье автокалибровка при стартапе чипа или мониторы PVT, регулирующие подстройку в реальном времени.

Ну и, разумеется, никто не будет пытаться подстраивать, скажем, резисторы в R2R-матрице, в нее ключи подстройки внесут больше погрешности, чем исправят.

Как раз R2R матрицу можно использовать для подстройки параметров микросхемы. Т.е. подстраиваться будут не сами резисторы, а значение напряжения на выходе этой лестницы.

для большинства небольших дешевых чипов подстройка с OTP неприемлемо дорогая

По моим понятиям, все самые простые чипы разработаны 30 - 50 лет назад, и изготавливаются в огромных количествах нашими китайскими друзьями. И тут ловить нечего. Но в современном мире улучшить параметры можно только за счет Mixed-signal решений, благо добавление микроконтроллера к аналоговой схеме нынче добавляет к себестоимости всего десяток - другой центов.

По моим понятиям, все самые простые чипы разработаны 30 - 50 лет назад, и изготавливаются в огромных количествах нашими китайскими друзьями. И тут ловить нечего.

Там можно наловить например сокращение собственного потребления на порядок, другие рабочие диапазоны напряжений и много чего еще полезного. Скажем, для DC/DC конвертеров разного рода можно наловить умение работать на более высоких частотах и, как следствие, с более дешевыми и компактными катушками.

Т.е. подстраиваться будут не сами резисторы, а значение напряжения на выходе этой лестницы.

А если оно должно быть фиксированным? Но да, есть такой прием, когда для генерации опорного напряжения используется контроллируемый источник тока и неточный резистор, дальше ток источника размножается зеркалами и разводится по кристаллу, преобразуясь в напряжение на резисторах, идентичных исходному. Это компенсирует ТКС.

Там можно наловить например сокращение собственного потребления на порядок, другие рабочие диапазоны напряжений и много чего еще полезного.

Гораздо больше можно наловить переходя от простых микросхем, к решениям с большей степенью интеграции, типа PMIC, который сразу содержит множество источников / преобразователей напряжения и прочие цепи управления напряжением и инициализации. И для PMIC EEPROM уже не будет роскошью.

Скажем, для DC/DC конвертеров разного рода можно наловить умение работать на более высоких частотах и, как следствие, с более дешевыми и компактными катушками.

Вот не знал, что частоты работы DC/DC конвертеров ограничены параметрами резисторов, всегда считал что они зависят а) от параметров силовых транзисторов (их скорости переключения) и б) от характеристик тех самых внешних катушек.

А если оно должно быть фиксированным

Так да, один раз, на заводе, прошивается код, которым управляются ключи в элементах этой лестницы, и потом это напряжение используется всю жизнь микросхемы.

Это компенсирует ТКС.

Вот ТКС, гораздо более полезная тема, чем точность номиналов резисторов, потому что температурная коррекция чисто цифровыми методами уже требует вычислительных ресурсов, а значит дополнительного энергопотребления, а не только калибровки на заводе. Но для многих приложений, где все равно есть обработка сигналов и этот метод приемлем.

з.ы. Дедовские методы построения аналоговых схем стоит помнить, но современным проектировщикам стоит мыслить уже на более высоком и современном уровне.

Вот не знал, что частоты работы DC/DC конвертеров ограничены параметрами резисторов, всегда считал что они зависят а) от параметров силовых транзисторов (их скорости переключения) и б) от характеристик тех самых внешних катушек.

Я не говорил, что это от резисторов зависит. Я просто привел пример того, как можно улучшить "разработанное 30 - 50 лет назад".

Гораздо больше можно наловить переходя от простых микросхем, к решениям с большей степенью интеграции, типа PMIC

С технической точки зрения абсолютно так. С экономической - заказчики решают, что именно им нужно. Иногда, например, они хотят pin-to-pin заместить уже существующие чипы с улучшением параметров, а не перепроектировать всю систему, потому что мне кажется, что надо увеличить степень интеграции.

на заводе, прошивается код,

Вам правда никогда не приходилось делать проекты на техпроцессах без NVM? Вы счастливый человек!

Спасибо за интересную статью! Четвёртый элемент в третьем ряду сверху на рис.15 видимо д.б. "1", а не "D" ?

Четвёртый элемент в третьем ряду на рис.15 отмечен правильно.

Все резисторы в наборе имеют топологию с центральной симметрией для уменьшения влияния внешних факторов. Если мы решили, что самый маленький резистор будет нарисован как один единичный элемент, то мы должны хотя бы расположить его близко к центру. Дальше симметричный ему элемент останется неиспользованным (поэтому он и помечен как D). Более хорошо было бы сделать в массиве больше элементов и использовать для самого маленького резистора два элемента, а не один; но это не всегда возможно из-за ограничений по площади, и я решил показать в статье интересный, как мне кажется, кейс с дыркой посреди массива.

Интегральные резисторы или О чем молчат в спорах про проектные нормы